こんにちは。

出仕の朽津由美子です。

8月、葉月となりました。

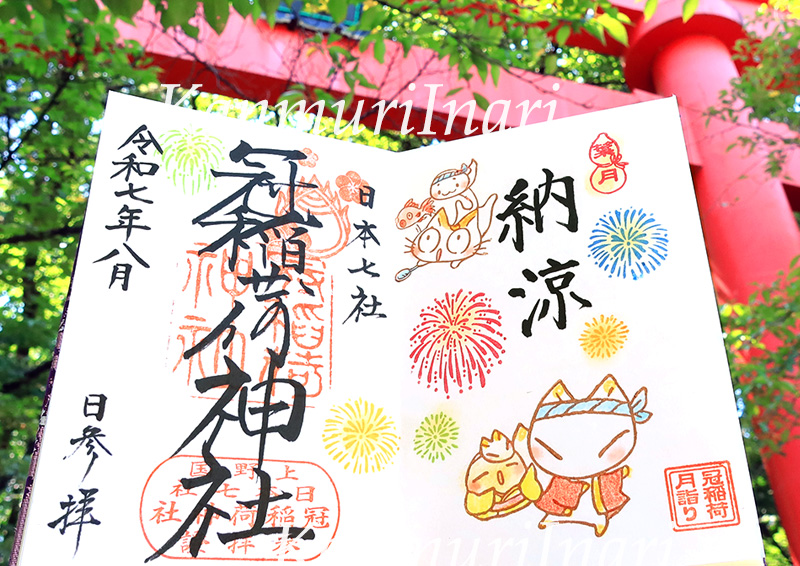

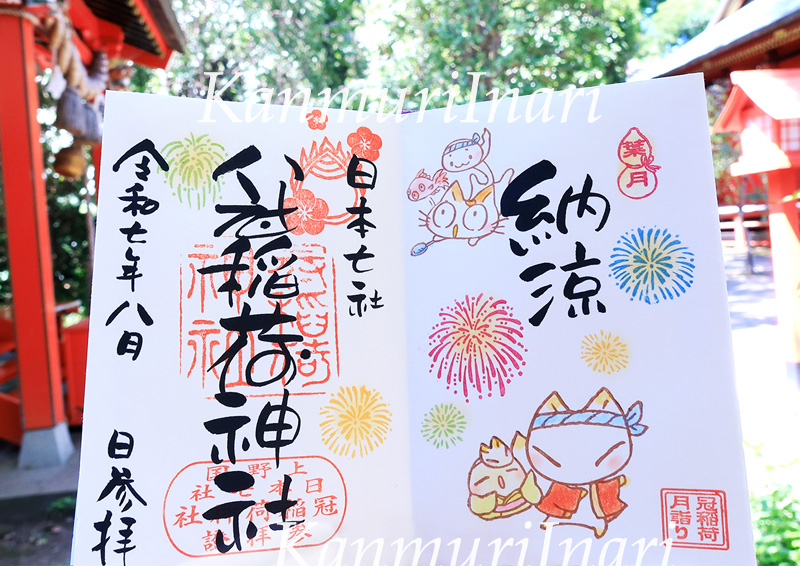

8月は各地で花火大会が催される月ですネ♪当社の月詣御朱印にも綺麗な花火が描かれています✿

日本で最初の花火大会は隅田川花火大会と言われているそうです。その起源は江戸時代。今から約300年前に大飢饉や疫病の流行により、多くの人が犠牲となりました。その御霊(みたま)を慰め、悪疫退散を祈願するため、八代将軍の徳川吉宗が水神祭(すいじんさい)を執り行ったそうです。このとき、両国橋周辺の料理屋が花火を打ち上げたのが、現在の隅田川花火大会の原点とされています。※職場の教養(倫理研究所)より抜粋。

神道事典には、祭り(まつり)の語源は服う(まつらう)で、御神威に従うこと、ご奉仕すること、とあります。

お祭りや花火。世の中の平安を祈り、神様のお力を享受する思いが先人より今に受け継がれているんですね(^^)