こんにちは。

巫女の千葉梨奈です!

本日は朝から大きなクレーン車がお祓いにきてくださいました☆しかし残念ながら写真を撮ることを忘れてしまい皆さまにご紹介できないのが悔しいですが…(>_<)

とても立派なクレーン車で見ていて運転するにも大変なのにすごいなぁ…と感動しました!朝からお祓いに来てくださりありがとうございました♪

では本日は巫女舞についてお話をしようと思います✿

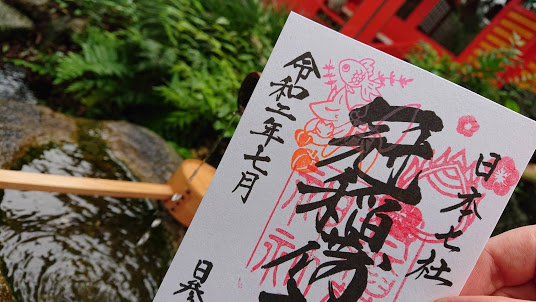

冠稲荷神社では祈祷、挙式などの際に奉納している巫女舞は「浦安の舞」という舞です。

浦安の舞というのは神を祀るために奏する歌舞(神楽)のうちの「巫女神楽」と呼ばれるものになります。

1940年(昭和15年)に開かれる「皇紀2600年奉祝会」に奉奏に合わせ、全国の神社で奉祝臨時祭行うにあたり、神楽舞を新たに作成することが立案され、つくられたのが始まりです。

日本の古語はで

・『浦』は『心」

・『安』は『安らぎ』

を意味します。

心の安らぎ、つまりは平和を願うために作られた神楽です。

実はこの浦安という言葉、日本書記では日本を美称する言葉として使われていて、「昔伊弉諾尊(イザナギノミコト)、この国を目(なづ)けて曰く、日本は浦安国」というように心安らかなる美しい国と称しています♪

祈祷や見学なされるときはぜひじっくり巫女舞の良さを堪能してみてくださいね✿