こんにちは。

太田市の冠稲荷神社の片野志穂菜です。

今日は一日曇り空で、冷え込みが厳しい一日となりました。

ですが、大安ということもあり、七五三のお参りや、初宮のお参りに見えられる方もいらっしゃいました。

七五三の本日も近くなって来ました。

七五三の御祈祷も含め、各種祈願祈祷は、ご予約がないお客様でも受けることができます。

※お時間のご案内なども随時行っておりますので、お気軽にお問合せください。

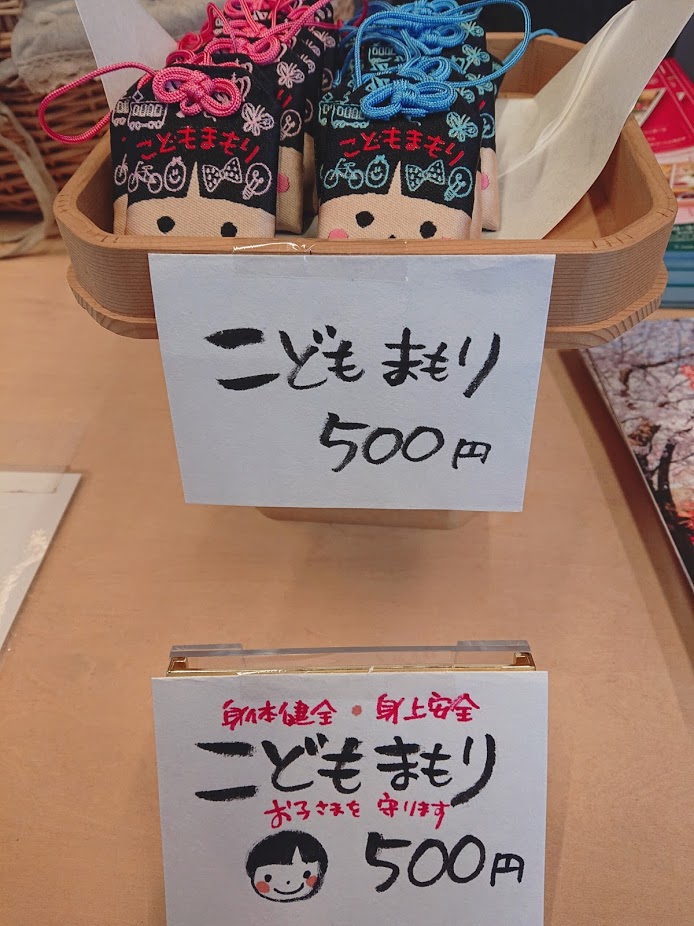

今日から、授与所にて新しい御守を頒布しております。

こどもまもり(ピンク・青) 500円

お子さまの身上安全と身体健全の御守です。

お子さまの健やかな成長をお守りします。

七五三のお参りの時期にぴったりの御守です♪

★お知らせ★

お正月の助勤さんについてお知らせです。

【奉仕内容】

・巫女着を着用の上、ご奉仕をお願いします。

・御守おふだ、その他授与・受付をはじめ、祈祷処のフォローなど色々なお仕事がございます。

勤務希望日と適性により決定させていただきます。

<募集期間>

12月28日~1月11日までの期間

上記の日程で出られる日を確認させて頂きます。

(31日、三が日はなるべく出勤をお願いしております)

※ご参拝者様の状況によっては、

勤務日数と勤務時間の調整などをお願いする場合がございます。

※1月1日以降の終業時間は、あくまでも予定であり目安です。

参拝者の状況により大きく変動します。

※12月28日(オリエンテーション)は、可能な限り出勤してください。

12月28日は私服(作業できる服装)で集合してください。

<資格・禁止事項>

・中卒以上の未婚女性(未成年は保護者の承諾が必要)

・明るく笑顔で対応できる方

・茶髪 マニキュア アクセサリー 腕時計を含む華美な身なりは奉仕中禁止

<選考方法>

面接にて選考を行います。

募集期間:11月5日から12月10日までを予定してます

※募集期間内であっても、人数が決定した場合は、

募集を締め切らせて頂く場合がございます。

※募集状況によっては、二次募集を行う場合があります。

持ち物:履歴書(顔写真貼り付け)

面接時のお預かりいたします。

面接時に希望の勤務日程を確認させて頂きます。

選考方法は、書類選考の上、随時ご連絡致します。

<申込方法>

冠稲荷神社のHPのお問合せホームからメールにてご連絡頂くか、お電話にて直接お問合せください。

ご不明な点はお気軽にお問合せください。

よろしくお願い致します♫